子ども用のイスはメーカーでの修理対応がないケースもありますので、一時的な方法として伸縮性のある大きな布(厚手のメリヤス生地など)で背面・座面をすっぽり覆い、もたつく部分は縛ったり、カラフルなヒモやゴムなどで結んでみましょう。気に入った色や柄の生地にすればイメージチェンジにもなります。座面は摩擦で傷みやすいので、薄手のクッションで保護するのも良いでしょう。今後も長く使っていきたいイスなら『本格的な修繕』も一案です。造りつけ家具の業者なら、お子さまのイスだけでなく種類やメーカーを問わず対応可能な場合が多く、自由度が高いので、気軽に相談してみるのも良いですね。

子ども用のイスはメーカーでの修理対応がないケースもありますので、一時的な方法として伸縮性のある大きな布(厚手のメリヤス生地など)で背面・座面をすっぽり覆い、もたつく部分は縛ったり、カラフルなヒモやゴムなどで結んでみましょう。気に入った色や柄の生地にすればイメージチェンジにもなります。座面は摩擦で傷みやすいので、薄手のクッションで保護するのも良いでしょう。今後も長く使っていきたいイスなら『本格的な修繕』も一案です。造りつけ家具の業者なら、お子さまのイスだけでなく種類やメーカーを問わず対応可能な場合が多く、自由度が高いので、気軽に相談してみるのも良いですね。

木製の家具は比較的修理がしやすく、こんなに傷んでしまったイスでも見ちがえるほどキレイになります。仕上げの塗装や張り地などもたくさんの種類から選べます。

子ども用のイスの中には、初めから汚れることを想定してカバーを取り外して洗濯可能な上、交換用のカバーが用意されているものもあります。

浴衣は縫い目を解くとほとんどが長方形の布になるので、とてもリメイクしやすいです。また子ども用の生地は、色・柄ともにかわいらしいものが多いので、生地の色あせやほつれなどが目立たなければ和風小物に加工してみてはいかがでしょうか。例えば、クッション(座布団)カバー・暖簾(棚の目隠し)などは直線縫いだけで簡単に作れます。よく使った生地の場合には色あせやほつれなどがあることが多く、見せる小物には少々不向きですが、生地の吸水性がUPしているのでタオルがわりにする・何枚か重ねてバスマットにする、など水回り小物にアレンジしてみてください。

浴衣は縫い目を解くとほとんどが長方形の布になるので、とてもリメイクしやすいです。また子ども用の生地は、色・柄ともにかわいらしいものが多いので、生地の色あせやほつれなどが目立たなければ和風小物に加工してみてはいかがでしょうか。例えば、クッション(座布団)カバー・暖簾(棚の目隠し)などは直線縫いだけで簡単に作れます。よく使った生地の場合には色あせやほつれなどがあることが多く、見せる小物には少々不向きですが、生地の吸水性がUPしているのでタオルがわりにする・何枚か重ねてバスマットにする、など水回り小物にアレンジしてみてください。

クッション幅に合わせて細長い袋状に縫い、クッションを入れて余った部分を後ろに折りこむだけのカバーです。汚れたらすぐに外して洗濯することもでき、乾きもとっても早いです。

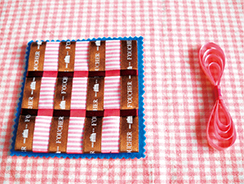

最近のプレゼントのラッピングに使われているリボンはとても素敵なものが多く、すぐに捨ててしまうのはためらいますね。ただし長さは短いものが多く、アレンジは限られそうに感じますが、工夫次第でさまざまなものに加工できます。幅が細くてもある程度の長さがあれば『束ねる』ことで強度が増し、アレンジしやすくなります。また、幅も長さもまちまちなリボンは、平織りのように縦横に組んで『平面』にすると、さらにアレンジの幅が広がります。短いものを『結ぶ』用途で使う場合は、何か別のものと組み合わせてのポイント使いが効果的です。

最近のプレゼントのラッピングに使われているリボンはとても素敵なものが多く、すぐに捨ててしまうのはためらいますね。ただし長さは短いものが多く、アレンジは限られそうに感じますが、工夫次第でさまざまなものに加工できます。幅が細くてもある程度の長さがあれば『束ねる』ことで強度が増し、アレンジしやすくなります。また、幅も長さもまちまちなリボンは、平織りのように縦横に組んで『平面』にすると、さらにアレンジの幅が広がります。短いものを『結ぶ』用途で使う場合は、何か別のものと組み合わせてのポイント使いが効果的です。

4種類のリボンを『平面』にしてコースターと、幅細のリボンを『束ねる』ことで箸(カトラリー)置きを作ってみました。

コースターにはフェルトを裏打ちしておくと、多少重いグラスを置いた時にも音が静かです。

使わなくなったアクセサリー。ワンポイントに短いリボンを『結ぶ』ことで、カーテンのタッセルにアレンジしました。カーテン生地が厚い場合には、リボンもボリュームのあるものを組み合わせると相性が良いです。

本編でご紹介した事例以外にも、暮らしの中にあるもので、さまざまなリメイクをすることが可能です。まだ使えそうなものは、捨てずに活かしてみましょう。愛着のあるものに、今一度、命を吹き込んでみませんか。

食器やグラス類は、本来の用途とは違う使い方をしてみると、意外とマッチすることがあります。例えばグラスは花瓶やペン立てに、深皿はアクセサリー入れなどにしてはどうでしょう。ラインストーンやマスキングテープ、シール、紐、グラスペイントなどでデコレーションしてもOK。アーティスト気分で工夫すると楽しいですよ。

テレビは大型家電の代表格。リビングに置くのはいいけれど、どうしてもほかのインテリアと合わない…という方におすすめなのが、フレームを使ったリメイク。例えば天然木を使ったフレームは、和室にも洋室にも調和します(テレビの機種によってフレームが使えないものもあります)。冷蔵庫や洗濯機などその他の大型家電は、専用のデコ家電シートでかわいくアレンジしてはいかが。

色あせてしまった、たった1枚しかない紙焼きの写真や、再生機が壊れてしまった古いビデオ。そうした思い出の画像や映像を、今の技術でリメイクしてみませんか。写真の場合、デジタルデータにスキャニングしてから加工するので、色合いを鮮やかに補正したり、他の画像を合成することで背景や洋服を変えることもできます。詳しくはインターネットで検索してみてください。

世界最大の陸上動物であるゾウ。寿命も長く、60〜80歳まで生きます。妊娠期間は約22ヶ月で、通常は2〜4年ごとに1頭のペースで出産します。母ゾウは常に赤ちゃんゾウのそばを離れず、細やかに世話を焼きます。その密着度は人間の親子以上ですが、生後半年を過ぎるとうってかわって厳しくしつけるようになります。ゾウは母系の群れで生活する動物。さらに雄のゾウは成長すると母親の群れを出て、単独で暮らすか雄だけの群れに合流しなければなりません。その日のために、我が子に社会性や自立心を身につけさせるのです。

※本サイトに掲載している記事は、発行時における情報のため、現状と異なる場合があります。(2013年3月時点)